|

|

公元1680年圣诞夜,一颗巨大彗星划过欧洲天空,在宫廷与城市引发恐慌,政治与宗教流言乘势而起。法国启蒙运动先驱、圣经新约注释家、《历史批判大辞典》作者皮埃尔·培尔(Pierre Bayle)以此为契机,以帕斯卡式的书写格式,花两年时间撰写了一部政治哲学名篇《彗星随想录》(Pensés diverses sur la comète), 举凡263章,纵论神圣事与人间事,试图拆解“宇宙论迷信”与“政治生活”的古典勾连,籍此提出了在当时十七世纪堪称石破惊天的政治命题:一个由无神论者组成的社会在原则上是可能的。——培尔的《彗星随想录》无疑是一部淋漓尽致的欧洲“祛魅”之作。神秘莫测的彗星也曾经划过古典华夏的天空,并与月下世界的政治嬗变结下深缘,发生在欧洲天区的“祛魅”最终引发东亚天区的联动,东渐之“祛魅”因而是一个极其严肃的议题,需要一位像皮埃尔·培尔那样的学人仰望东方的天空,撰写一部中文版的“彗星随想录”。非常幸运的是,上海师范大学历史系张洪彬博士的新著《祛魅:天人感应、近代科学与晚清宇宙观念的嬗变》(上海古籍出版社,2021年12月)正是这样一部著作。“阿提卡野话”今天推出的是本书第二章第一节,“天之祛魅,以彗星为例”,原文脚注博雅繁复,囿于篇幅,尽数删略,推文标题与插图(以西洋为主)系“阿提卡野话”额外添加,聊做装饰。最后,感谢洪彬博士慨允刊载。

——阿刻隆河学者 按

目录一、传统中国的彗星解释二、晚清基督徒的彗星新解

三、彗星新解对晚清朝野的影响

一、传统中国的彗星解释

天文学史的研究表明,古代中国的天文学家最为重要的职能就是“观乎天文,以察时变”,观测天象,对君主解释异常天象意味着什么,天文学家就是星占学家。在日食、月食、流星、彗星、荧惑守心等等种类繁多的天象中,彗星是很不吉利的一种。彗星光芒偏向一方,状若扫帚,故名。扫帚意味着扫除污秽,所以彗星的出现通常认为预兆着战争、叛乱、火灾、国君死亡、改朝换代等严重灾祸的发生。

中国历史上关于彗星的记载,可以追溯到殷商时代的甲骨文中。先秦时代关于彗星的记载,以《左传》所载晏子的故事为最知名,也是历代论说彗星时常常提起的故事。鲁昭公二十六年(公元前516年)时,齐有彗星,齐侯使禳之。晏子曰:“无益也,只取诬焉。天道不謟,不贰其命,若之何禳之!且天之有彗也,以除秽也;君无秽德,又何禳焉?若德之秽,禳之何损?《诗》曰:‘唯此文王,小心翼翼。昭事上帝,聿怀多福。厥德不回,以受方国。’君无违德,方国将至,何患于彗?《诗》曰:‘我无所监,夏后及商。用乱之故,民卒流亡。’若德回乱,民卒流亡,祝史之为,无能补也。”公说,乃止。

仔细阅读这段文字可以发现,晏子与齐景公在对待这个事情上的共同之处是:第一,都预设了神圣存在(divine being),在这里对应着“上帝”“天”“天道”等不同称号;第二,认为神圣存在无疑是正义的,会公正判断人事作为的善恶,并做出相应的奖惩;第三,认为彗星代表着神圣存在对人事作为的否定态度,所谓“天之有彗也,以除秽也”,一种解释是彗星形如扫帚,所以彗星的出现被解释为神圣存在要“扫除污秽”,而所谓“秽”,指的是人事作为上的过错、罪责,特别是统治者的过错、罪责,这也是灾异论特别强调的一点。晏子与齐景公的意见分歧在于:祈祷(“禳”)是否能消除灾殃。齐景公以为通过祈祷,向神圣存在忏悔罪过,可以获得神圣存在的宽宥和谅解,从而避免受惩罚;晏子则认为,神圣存在是绝对公正无私的,奖惩取决于先前人事作为上的善恶,临时的祈祷是无效的。

▲16世纪出版于奥格斯堡的《奇迹书》(Wunderzeichenbuch)描绘了1007年彗星形象,“它向所有方向发出夺目的火和光”。

《左传》中这段话也收录在《晏子春秋》中。此外,《晏子春秋》中还载有晏子论彗星的另一个类似故事,抄录如下:

日暮,公西面望睹彗星,召伯常骞,使禳去之。晏子曰:“不可!此天教也。日月之气,风雨不时,彗星之出,天为民之乱见之,故诏之妖祥,以戒不敬。今君若设文而受谏,谒圣贤人,虽不去彗,星将自亡。今君嗜酒而并于乐,政不饰而宽于小人,近谗好优,恶文而疏圣贤人,何暇在彗!茀又将见矣。”

公忿然作色,不说。茀,即孛,光芒强盛的彗星。综观晏子两段关于彗星的议论,其逻辑是一致的。由于晏子反对齐侯祈祷消灾,一些学者就把他在此问题上的观点和立场解读为无神论,这显然是一种曲解。此外,就在同一段中,晏子还曾因另一由头进谏齐景公,其中说道“昔者上帝以人之殁为善,仁者息焉,不仁者伏焉”,也表明晏子认为存在一个能判断善恶的“上帝”,也可见他并非无神论者,他的思想观念是从属于天道信仰的,也是认可以彗星为神迹的。

为何人事作为的善恶会表现到天象上,有两种解释:一是把“天”看作一个人格化的神,它有着远超人类的鉴察能力,事无巨细地知道人类的一切作为甚至念头,并相应地施加公正的奖惩,这种看法比较集中地体现在《诗经》《尚书》中;另一种解释则落实到阴阳五行这一套法则上来,认为人事活动产生的气上升到天上,表现为天象。从晏子所引的《诗经》句可见,早期对“天”的理解主要是有意志和情感的人格神,而晏子所说“天道不謟,不贰其命”,天的人格神特征已有模糊化倾向。到汉代,随着谶纬日盛,五行生克理论最终成熟,天的人格神特征进一步削弱,天(天道)落实到阴阳五行相生相克这一套法则上来。五行源自《尚书·洪范》篇,在汉代邹衍手中得以成熟。一般认为,五行最初的意义是指金木水火土五种基本材料或称五种元素。五行各具特性和功用,相互之间又构成了一种特定的相生相克关系。具体而言,相生指的是木生火,火生土,土生金,金生水,水生木;相克指的是金克木,木克土,土克水,水克火,火克金。(这种五行之间的生克关系何以建立起来,通常认为隋代萧吉《五行大义·论相生》中一段话最具代表性,兹引如下:“木生火者,木性温暖,火伏其中,钻灼而出,故木生火;火生土者,火热故能焚木,木焚而成灰,灰即土也,故火生土;土生金者,金居石依山,津润而生,聚土成山,山必长石,故土生金;金生水者,少阴之气,润燥流津,销金亦为水,所以山云而从润,故金生水;水生木者,因水润而能生,故水生木也。”见萧吉:《五行大义》,南京:江苏古籍出版社,1988年,卷二第2页。大意是说木材可以燃烧生火,火烧了木头成为灰土,土中含有金属矿物,金属可以熔化为流质(水),水能灌溉树木。而五行相克的规律,《白虎通·五行篇》中的说法是公认的解释:“五行所以相害者,天地之性,众胜寡,故水胜火也;精胜坚,故火胜金;刚胜柔,故金胜木;专胜散,故木胜土;实胜虚,故土胜水也。”陈立:《白虎通疏证》,吴则虞点校,北京:中华书局,1994年,第189页。大意可以理解为水可以灭火,火可以熔化金属,金属做成的刀锯可以砍伐树木,树木可以扎进土中生长,土可以用来筑堤蓄水引水。)由于相信万物都是由这五种元素构成的,五种元素之间的相生相克关系遂被认为是万物共同遵循的根本原理,因而五行原理被用来解释万物的特性及其相互之间的关系。天象自然也可以用五行来解释。相应地,仰观天象以察知人事祸福吉凶的占望之学,也以五行为理论基础。

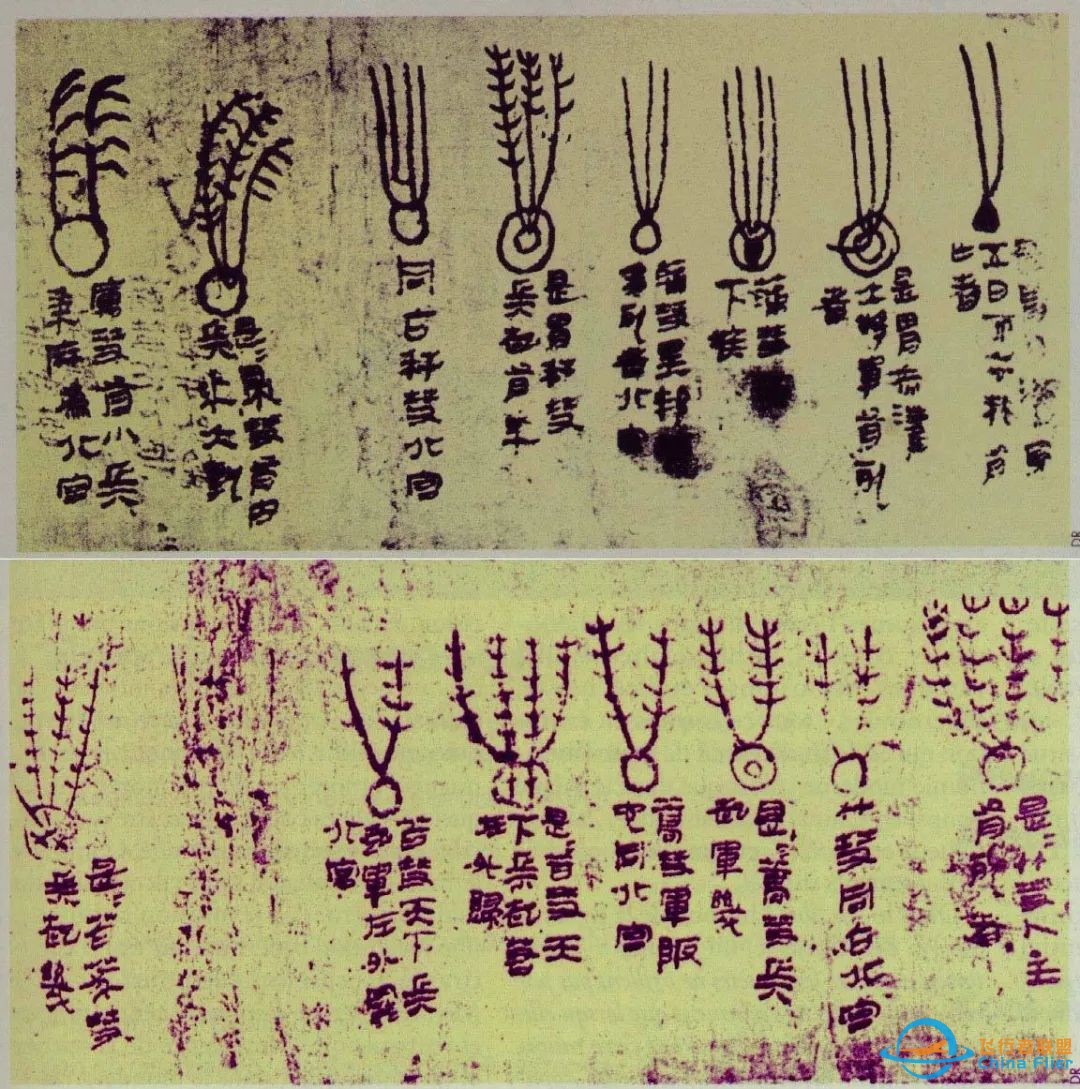

▲长沙马王堆汉墓出土的帛书彗星图,不同的慧尾对应着不同的灾异。

且以《汉书》所载关于彗星的理解和讨论为例。《春秋》经文记载,鲁文公十四年(公元前613年)“秋七月,有星孛入于北斗”。据现代学者推测,这次出现的就是哈雷彗星。左丘明在《左传》传文中借人之口做了意义的解释:“有星孛入于北斗。周内史叔服曰:‘不出七年,宋、齐、晋之君皆将死乱’。” 汉代班固在《汉书》中,借助汉儒董仲舒、刘向、刘歆等人对孛星的解释,对此做出了更为详细的解释,在彗星出现与历史事件之间建立了联系,坐实了彗星预兆弑君、叛乱、战争这一看法:

文公十四年“七月,有星孛入于北斗”。董仲舒以为孛者恶气之所生也。谓之孛者,言其孛孛有所妨蔽,暗乱不明之貌也。北斗,大国象。后齐、宋、鲁、莒、晋皆弑君。刘向以为君臣乱于朝,政令亏于外,则上浊三光之精,五星赢缩,变色逆行,甚则为孛。北斗,人君象;孛星,乱臣类,篡杀之表也。《星传》曰“魁者,贵人之牢”,又曰“孛星见北斗中,大臣诸侯有受诛者”。一曰魁为齐、晋。夫彗星较然在北斗中,天之视人显矣,史之有占明矣,时君终不改寤。是后,宋、鲁、莒、晋、郑、陈六国咸弑其君,齐再弑焉。中国既乱,夷狄并侵,兵革从横,楚乘威席胜,深入诸夏,六侵伐,一灭国,观兵周室。

晋外灭二国,内败王师,又连三国之兵大败齐师于鞍,追亡逐北,东临海水,威陵京师,武折大齐。皆孛星炎之所及,流至二十八年。《星传》又曰:“彗星入北斗,有大战。其流入北斗中,得名人;不入,失名人。”宋华元,贤名大夫,大棘之战,华元获于郑,传举其效云。《左氏传》曰有星孛北斗,周史服曰:“不出七年,宋、齐、晋之君皆将死乱。”刘歆以为北斗有环域,四星入其中也。斗,天之三辰,纲纪星也。宋、齐、晋,天子方伯,中国纲纪。彗所以除旧布新也。斗七星,故曰不出七年。至十六年,宋人弑昭公;十八年,齐人弑懿公;宣公二年,晋赵穿弑灵公。

透过班固的记录可以看到,以彗星为战乱、篡夺、弑君等灾难之前兆的看法,一方面从先秦继承下来,另一方面经过诸多阐释,又成为汉儒的普遍看法,班固本人也不例外。在《汉书》中,班固还记录了汉代的彗星,并对应了历史事件,进一步强化彗星为凶兆的看法:“高帝三年(公元204 年)七月,有幸与有星孛于大角,旬余乃入。刘向以为是时项羽为楚王,伯诸侯,而汉已定三秦,与羽相距荥阳,天下归心于汉,楚将灭,故彗除王位也。一曰,项羽坑秦卒,烧宫室,弑义帝,乱王位,故彗加之也。” 彗星的出现,在这里被解释为两点,一是预兆项羽将要败亡,一是谴责项羽已经做出的谋乱。但无论如何,彗星都预兆着弑君、叛乱、战争。

唐代产生了两部天文星占方面的著名典籍,也继承了彗星兆战乱的观念。一部是唐初太史令李淳风(602—670)编撰的《乙巳占》,另一部是印度裔学者瞿昙悉达辑录编纂的《开元占经》。后者尤是星占学的集大成者,其中第八十八卷《彗星占》收录了唐代以前诸多典籍中关于彗星的记录和解释,可见以彗星为战乱之征兆,在唐代以前就已经是相当普遍的看法。

尽管有着诸多的内部分歧,也遭遇过一些有力的挑战(如王充《论衡》),但彗星预兆着战乱的观念长期受到肯定。历代正史中的灾异志、五行志等,是更为集中的体现。据陈遵妫先生的统计,从公元前2320年到公元1911年,中国史志记载的“彗星”有256次,“孛星”103次。反复的记载,反复的解释,反复的应对举措,维持并巩固彗星与灾难的关联,使之成为一种规范性的解释,在中国历史上长期处于主流地位。朝廷均设置观察天象并解释其星占征兆的专门机构,就是有力的证据。

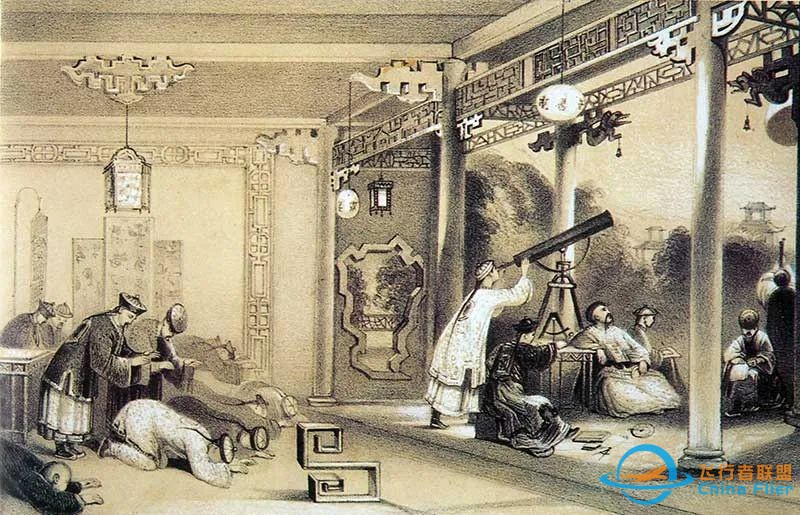

▲这幅图刻画的是古城奥格斯堡,三颗彗星分别在1680、1682和1683年略过城市上空,其中1682年那一颗(图中居中者)正是哈雷彗星。

明末清初耶稣会士带来亚里士多德的天文学知识,于中国传统的星占传统的彗星解释而言,构成了一种竞争性的、替代性的学说。亚里士多德认为,地球表面的油脂气自然上升,超离气界而接近火际时被点燃,微者即陨星、流星,厚者长久悬于空,即孛星。徐光台以徐光启(1562—1633)和熊明遇(1579—1649)为例,指出他们“原先基于气的自然哲学,从政治与彗星间的因果关系,视彗星为灾异的星变异象。在与耶稣会士交游后,他们从占星气传统转变为亚里士多德式彗星见解。” 还有学者研究指出,“乾嘉学者在吸收了经过明末清初士人转手传播的西学以后,在西方四行说影响下改变了对彗星见的态度,从而导致地方行政方针的转变”,具体而言,1826年彗星见于南方,依据传统星占学知识,时任两广总督的阮元认为这预兆粤地将发生战事,但当地的道士李明彻根据耶稣会士传入的四行说对彗星做出解释,认为预兆有旱灾,主张备旱。不过,这些知识在欧洲已经是被质疑和否定的旧解释。更为重要的是,其影响仅限于极少数精英,并未对中国星占学传统的彗星解释构成根本的冲击。一个典型的案例是,清廷一直设有专门机构——钦天监天文科,“该科除了借助仪器观察记录天象外, 还要为各种正常、异常天象出具占语。使用何种占书出具占语是有规定的”。可见星占仍是钦天监的功能之一,朝廷也会听取这些报告,并采取相应的政治举措。

二、晚清基督徒的彗星新解

在晚清,基督教传教士卷土重来。不同于明末清初的耶稣会士,新来的传教士并不以争取上层精英为主要途径,他们通过报刊、杂志、图书,更为广泛地争取识字的社会阶层。因而通过现代传媒传播的彗星新解,其影响面要广泛得多,加上数十年持续不断的普及,彗星新解对传统的彗星解释构成了巨大的冲击。

在晚清真正产生重大影响的竞争性解释并不是亚里士多德对彗星的解释,而是以牛顿(1643—1727)学说为代表的现代天文学,以数学的方式解释宇宙的运作规律。另一天文学家哈雷(1656—1742)根据牛顿学说,梳理了历史上的彗星记录,发现在1530、1607和1682年出现过的三颗彗星轨道非常接近,他断定这是同一彗星的三次回归,并预言这颗彗星将在1758年底或1759年初再次光临地球。果然,这颗彗星于1759年3月14日再次回归。虽然哈雷早已去世,但人们以他之名命名这颗彗星,以示纪念。哈雷彗星的成功预测,在近代天文学史上是一个里程碑式的事件,因为它不仅以确凿的事实证明彗星与其他星体一样有固定轨道和特定周期,而且象征着牛顿范式的机械宇宙观获得了事实的证明。19世纪来华的基督教传教士传播的天文学知识就是牛顿范式的天文学说,关于彗星的解释也是以哈雷的学说为代表的。这种彗星新解,对中国固有的彗星解释产生怎样的影响,迄今并无系统的梳理和论述,仅见一篇文章以1907年和1910年的彗星为切入点,观察立宪派和革命派对彗星的诠释和利用。但笔者以为,如果把彗星解释的分歧放置到晚清时期彗星解释的更新这个思想脉络中来看,会发现这种观念分歧与政治立场并无太大关系。

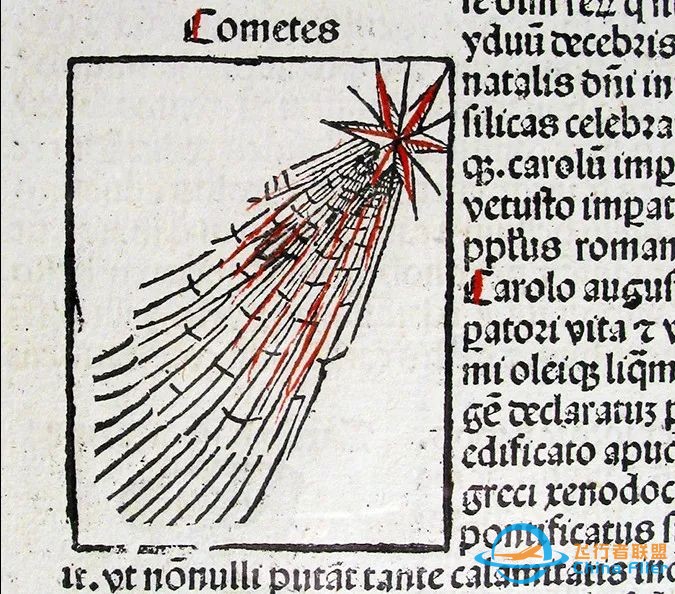

▲ 1532年绘制的一幅西洋彗星图像,后来被确认为哈雷彗星。

咸丰三年(1853)七月中下旬,有彗星出现在长江流域的天空中,十余日而灭。七月十八日,一位王姓士子去拜访某一在沪的传教士美魏茶(William Charles Miline,1815—1863)。他忧心忡忡地对后者说:“灾异之兴,先见于天象。是名欃枪,其凶莫甚,亦曰彗星,专主不祥。古今来彗星之见不一,见则必罹兵祸,故史官载诸册书,用垂炯戒。为人君者,当侧身修德,则可弭灾而徼祸。昔者春秋之时,彗星见于齐之分野。景公欲禳之,后因晏子谏止,乃增修其德,彗星避舍。以此观之,彗星非休征,明矣。” 我们有理由相信,这名中国士人,于《左传》等史籍中记载的彗星解释定然并不陌生,而且他本人似乎也被笼罩在这种解释中,所以颇感忧心。不过,美魏茶对他一点也不同情,相反,其反应是“哑然而笑”。尽管他知道中国历来讲究占望之学,也知道中国历史记载往往说某星吉某星凶,并一一应验于具体的事件,但是他仍然坚持彗星并不预兆着人事的吉凶祸福。借助牛顿以来的天文学知识,他指出,“苍苍者天,日月星辰系焉,循躔度而运行,历亘古而不变”,至于那些“往来不定”“大异于常”的星体,则通称客星,彗星即属此类。但他特别指出,彗星并不是没有固定轨道,“有三彗星之轨道,西国天文之士,已能推测而知,可察其出没之行度,而预决其将现也”。故而,彗星并非灾异,何况“此星之出,中外共睹,遐迩同观,不止在一州一国也。果其为灾氛之预兆,兵燹之先机,岂有应于中国而不应于外邦者耶?”就该王姓士子所举的事实论据,他针锋相对地指出,即便在中国,彗星也并不能与灾祸一一对应。他以1843年春天见到的彗星为例指出:“彗星见,余与此邦士民无不目击。当此之时,闾阎骚然震动,以为复有灾祲,必兴兵革。至今而相安无事,何其言之不验耶?”

单看这一部分反驳,读者可能会以为这是一个现代科学家的解释,但美魏茶为基督徒,因而,在批驳中国人认为彗星预示着灾难的观念时,他还运用了基督教的思想资源。他说:“上帝之妙用,造化之神功,岂可以寻常意计测哉?”其中《圣经》旧约就说:“维彼上帝,上天彰其荣光,穹苍显其经纶,永朝永夕,仰观其象而知之。天无言而有言,无声而有声。不言之言,布于宇内;无声之声,闻于地极;日丽于天,而居其次。”也就是说天象是上帝的造物,彰显着上帝的荣耀,天虽然不声不语,却传达着上帝的旨意,因而观察天象可以获知上帝的旨意。以圣经为依据,包括彗星在内的天象都是上帝/天的话语,这与中国人认为天象是“天”的意旨表征有着异曲同工之妙,所以从这个角度来讲,他实际上是肯定了而非否定了彗星为“上天之垂象”的看法。尤其考虑到明清以来传教士力图把中国的天、上帝与基督教的上帝等同起来,这种批评就更像是一种肯定和支持。

科学与宗教对彗星的两种解释,在我们熟悉的知识体系之中往往是势不两立的,可是在传教士美魏茶这里,这两者不仅不是相互对立的,反而是相互印证的。牛顿以来的天文学知识与基督信仰,在他这里获得了一种有效的结合,以他自己的话来说,彗星之现,“此虽上天之垂象,亦星行之偶然”。这两种解释,以怎样的方式构成相互印证、相互支持的关系,在该文中并未具体论述,但在其他传教士的相关论述中却可以看得更为清楚。

1851年,另一位来华传教士伟烈亚力(Alexander Wylie, 1815—1887) 开始与李善兰合作翻译英国天文学家约翰·侯失勒(John Herschel, 1792—1871)的名著Outlines of Astronomy(《天文学纲要》)。该书初版于1849年,在欧洲很快成为畅销书,不断发行新的版本,新版本也随传教士不断传入中国。伟烈亚力和李善兰合作翻译的是该书的第4版。翻译工作持续了8年,1859年以《谈天》为题在上海墨海书馆刻印发行,在晚清和民国一版再版,据称是“晚清维新志士争相阅读的书目之一”。该书第11卷以数万字的篇幅专论彗星之运行机制。

该篇一开篇就说,因为彗星的运行,速度很快又没有明显的规律,长期隐没却突然出现,有的光芒极大,与普通的星星大为不同,所以古人往往视之为灾异,大家都很害怕它,即便“智者”也是如此。彗星在西方曾经也被视为灾异之预兆。该文提到公元前43年罗马皇帝屋大维(Augustus, Gaius Julius Octavius, 公元前63—公元14)即位之时,“大会臣民,陈百戏,赛祀鬼神,彗忽昼现”,而当时前任国王儒略(Gaius Julius Caesar, 即凯撒大帝)刚刚去世不久,“国人皆谓彗即儒略之神也,至作诗歌咏其事”。但是,随着科学的发展,人们现在知道,彗星的运行与其他星体一样,也是有规律的,“今始知其行与绕日诸星同理,未尝无法。”

文章主体是非常专业的天文学知识,主要论及彗星之发现、推算、形状、轨道以及历史上的记录,与宗教无关。可是当我们阅读伟烈亚力为《谈天》所撰序言时,就会发现一个有趣的现象。在介绍了一些天文新知之后,伟烈亚力感叹“伟哉造物神妙至此”,“夫造物主之全智巨力,大至无外,小至无内,罔不莅临,罔不监察。故人虽至微,无时不蒙其恩泽”,“余与李君(引注:即李善兰)同译是书,欲令人知造物主之大能,尤欲令人远察天空,因之近察己躬,谨谨焉修身事天,无失秉彝,以上答宏恩,则善矣”。在基督徒伟烈亚力这里,被造物之奇妙正好体现出造物主之伟大,星体运行的复杂规则正好证明上帝的全能,因为唯有全知、全能、至善的上帝才能造出那么精美、复杂的宇宙。人观察宇宙,就可以体会到上帝的伟大,并进而小心谨慎地侍奉上帝,遵守上帝的教导。科学普及与传教因而就能很好地结合在一起。这个意义上的科学与宋明理学所讲的“格物致知”在结构上是相似的,都企图从自然万物中去揣摩神圣存在。在这个意义上,我们可以理解西方science(科学)传入中国时,何以要翻译为“格致”。不过,李善兰所作序言却纯然讨论日心说、地动说、椭圆轨道等天文学知识,无只言片语涉及上帝之神恩。二者之间有一个不大不小的分歧,隐而不彰却的确存在。

▲1077年织成的贝叶挂毯(Bayeux tapestry)是中古英国史的图绘长卷,在上面这个场景中,士兵和市民遥指天空中的彗星(此即后世所谓哈雷彗星),拉丁文解说词是“他们惊奇于那颗恶星”(Isti mirant stella),是对发生于几个月后的1066年诺曼征服的不祥预兆。

自1874年6月下旬至7月中旬(同治十三年五、六月)起,上海、天津等地都连续数日见到了彗星。据华人主导的《申报》报道:“天津诸人以见彗星后,无不张皇失措,以为必主兵戈之兆。溯自西兵于一千八百六十年在北境动兵,则有彗星先在天空为显象,今此彗星尾指台湾,则台境之启祸焉,必矣。” 传教士林乐知(Young John Allen, 1836—1907)主编的《教会新报》报道,“计西历一千八百六十年即咸丰十年,彗星一见,正应西人于京有事之秋,又十一年彗星再见,亦应发捻等乱。此次星现,故疑其台湾将有战事也”。在叙述华人的担忧之后,《教会新报》接着说:“在西人照天文论之,此星亦与各行星相同,若至度道及应见之期,必出现矣。岂在应主刀兵者乎?”《教会新报》没有展开论述,而另一基督教刊物《中西闻见录》很快就刊发了另一传教士丁韪良(William AlexanderParsons Martin, 1827—1916)的文章《彗星论》 ,林乐知主编的《万国公报》(前身即《教会新报》)随后又全文转载该文。文章首先描述了中国民众看见彗星之后,“骇疑惶惑,或以为主瘟疫,召水旱,兆兵戈。祸福吉凶之说,在所不免,因而斋禳祈祷之事,亦无所不有”,但作者说这都是不懂“天文”造成的结果。文章指出,不仅中国认为彗星预示着吉凶祸福,西方曾经也有同样的看法,甚至行军打仗也必携星占师观察天象,以预判战之宜否,但随着望远镜的发明,西方天文学突飞猛进,恒星和行星的运行规律得以发现,日心说得以成立,人们了解到白昼黑夜以及春夏秋冬是地球转动所致,又发现了某些彗星的运行轨道、运行周期,并了解到彗星形状各异之成因,从而可以准确预测彗星之出没,彗星遂不足为奇。该文是一篇特别值得重视的文献,因其直接挑战星占学的理论基础——五行学说。文中提到天文学家“于五星以外,得二大星、百余小星,亦绕日而行,迎日以明。乃知不可执五星分配五行也”,意在切断五星与五行的对应关系。两个月后,丁韪良又在《中西闻见录》上发表了《侯氏远镜论》一文,介绍天文学发展的重要导因即望远镜的发明。借助望远镜,天文学家在金、木、水、火、土五大行星之外,另又发现了两大行星,更何况地球也是太阳系行星之一,因此把五行对应五星,就显见其虚妄。他说:

向来天文家以五星分配五行,曰水星、金星、火星、木星、土星。此说非天象之本,第就其目力所及而言耳。盖昔时无远镜以测天,遂以为天上之大行星只有五,适以分配五行。殊不知乾隆四十五年,西士于土星轨道外测得一大行星,有小星六随行,如月之随地然,名之曰天王星。于道光二十五年,复测得一大行星,名之曰海王星。则五星配五行之说,不足据矣。况泰西论天文,以日居中,诸行星随日而行,地亦随日行,均在行星之列。然则合地与新测之二星计之,行星已有八矣,五行将何所分属乎?

这一批驳的预设当然是认为五行理论源自对五星的附会,既然认识到太阳系不止五星,五行遂亦不能成立。相应地,以五行理论为基础的天文星占就难以立足,彗星预兆灾难的观念也就不攻自破。

▲奥格斯堡《奇迹书》(Wunderzeichenbuch)描绘了1300年彗星飞临的形象,同一年的圣安德鲁纪念日,地震袭击中欧。

4个月后,即1875年1月,丁韪良又在《中西闻见录》上发表了《占星辨谬》一文。该文中,他不仅解构关于彗星预示灾异的信仰,而且系统地颠覆中国的占星传统,并直言“以天象而占祸福,多属荒杳无稽”。在该文中,他再次强调望远镜的发明以及由之而起的天文学的大发展。其结果是:“自新学一兴,西国占验祸福之说悉废。虽间有信者,文人学士,咸非笑之。” 他还结合1874年中国的两个天象事件来加以阐述。一是六月彗星见于西北,二是十一月初一的金星过日。彗星之后,日本争夺台湾,中日几乎交战,许多中国人都以为彗星正是其征兆,这似乎又一次证明了历史悠久的彗星理解。丁韪良的反驳道:“殊不知此彗星有一定行度,届时必现。且天下万国共见之,焉得谓专示兆于中国。”这两条理由,我们在美魏茶的文章中已经见识过了,在丁韪良的文章中也屡次出现。另一个事件是金星过日之后,同治帝于公历1875年1月12日因病去世,历史经验似乎再一次证明了中国人的观念是正确的,因而不少人相信金星过日正是天意的警示和预兆。丁韪良以反面的经验为据,指出乾隆三十三年,也有金星过日,但是当时国家全盛,那么金星过日又预兆了什么呢?235年前,西方国家也见到过金星过日的天象,当时也没有哪国的国君发生什么事情。又过了8年,美国也见到了金星过日的现象,同样没有人事的应验,也无人忧虑有何祸患。总之,因为望远镜的发明和天文学的大发展,人们发现宇宙星球之运转有其自身的轨道和周期,不必引以为异,天象预兆祸福的说法荒诞无稽,“不如新学之专讲推步,为求实安民之良策也”。(丁韪良:《占星辨谬》,《中西闻见录》第29号,1875年1月。)有关彗星的科学知识,不久之后的另一传教士刊物《小孩月报》有较多说明,见摩嘉立:《天文易知第十课:论彗星流星陨石(附图)》,《小孩月报》 第23期, 1877年。该文还兼及流星和陨石。《小孩月报》是美国北长老会传教士范约翰(JohnMarshall Willoughby Farnham,1829—1917)1875年在上海接手编辑发行的一份画报,该刊主要针对儿童进行智识启蒙,该刊持续出版达40年之久,在高峰时期销量有4000份。中国针对青少年和儿童进行智识启蒙的刊物,《小孩月报》算是先行者。参见庞玲:《<小孩月报>与晚清儿童观念变迁考论(1875—1881)》,上海:华东师范大学硕士学位论文,2009年,第11—13页。)

值得注意的是,同为教会报纸的《教会新报》《中西闻见录》《万国公报》,并未使用基督教经典作为依据,而仅仅采用了新学作为判断标准。丁韪良在文中用到的“天文”一词,指的正是探究宇宙运行机制和规律的新学(即现代科学)之一种,与传统中国把“天文”理解为天象以及观察天象以占知人事吉凶的占望之学,有很大的区别。(天文,在古代中国有两层意义。一是天象,因为“文”的本义就是交错的纹理,天文就是天体交错运行而在天空中呈现的景象;二是仰观天象以察知天意、占卜人事吉凶的学问,因而古代中国天文学与星占学是同义的。详参江晓原:《天学真原》,南京:译林出版社,2011年,第1—5页。)

虽然1875至1880年间每年都有彗星出现的记载,但是1881至1882年出现的几颗彗星,因为星体大,时间持续长,各地记录明显增多,彗星的出现曾引起广泛的恐慌,清廷曾为此颁布了上谕。趁此机会,基督徒利用他们的出版物做了大量科学普及工作。1881年,彗星出现没多久,美国来华传教士潘慎文(Alvin Pierson Parker, 1850—1924)在《万国公报》上发表了《彗星略论》一文,再次以新的天文学知识解释“彗星之旋绕自有一定,盖究其实,则皆有轨道,自为循环,并无关于兵戈凶荒之兆也”。1882年,彗星再现,苏州某人投书报馆描述其所见彗星:天将亮时,在启明星(即金星)之下,有白光长约一丈,从东北斜指西南,到日出时候就消失不见了,“天文家”说这颗彗星所在区域属“大火”,而大火区域对应的区域就是河南,由于彗星预兆除旧布新,所以有人预测河南商丘一带(“睢归之间”)可能会发生什么变动。显然,这里所说的“天文家”指的是传统意义上的星占师,而非现代意义上的天文学家。而“大火”显然就是五行理论的术语;将天象所在区域与地上地域一一对应,并认为天空中某一区域的天象预兆着对应地域的祸福吉凶,就是星占学中的“分野”的方法。《万国公报》的报道并未到此为止,这则短讯随即亮出了西人对此问题的立场:

然西人谓彗星自有轨道,不主吉凶祸福。

作者进而谈到,近代科学发达,如果能够把彗星的运行规律都推算出来,并绘制成图,写作成文,让人人都懂得天文算术的精妙,那么星占师所讲的那种“谣言”就会止息了。作者认为这项工作应该成为官方在政治上的一项重要事务。随后,《万国公报》连续4期连载了伟烈亚力和李善兰合译《谈天》一书中关于彗星的章节。为免重复,兹不赘述。

▲乔托为斯科洛威尼斯礼拜堂绘制于1303-1305年间的湿壁画《东方三博士朝拜圣母》(Adoration of the Magi),礼拜堂饰以蓝色穹顶,气势壮丽,尽显圣经星际特质,这幅画顶端拖着长尾的星体据传正是哈雷彗星,史称“伯利恒之星”。

从1883到1911年,也几乎每年都有零星的彗星记录,相应地,基督徒也不失时机地开展一些科普工作。举例来说,1890年另一份基督教刊物《益闻录》也曾数期连载有关彗星的科学知识。1890年有一篇《彗星无关灾祲说》,从标题就可以看出用意所在。该文刊发在传教士傅兰雅主编的《格致汇编》上,作者署名“益智会学士李毓兰”,据查证是上海圣约翰书院的华籍教员;益智会是当时上海圣约翰大学的校长卜舫济(Francis Lister Hawks Pott, 1864—1947)所创办的学会组织,具有浓厚的基督教背景。根据这两个理由,我们大体可以把李毓兰的这一演讲当作基督教方面的言说来看待。据李文可知,益智会曾先后邀请一些学者演讲,论题有科学总论、太阳、月亮、空气、电、声音传播、消化、血液循环、彗星运转周期等。观其论题之广泛,我们可以想见其时科学知识重新解释万物的广度和力度,绝非一时一地、一事一物,因而足以产生强烈的冲击力。

李文中指出,国人视彗星为“妖星”,每次见到彗星就大惊失色,上至公卿大夫,中而士农工商,下至舆台仆役,都认为彗星预示人世将有灾难降临,不是水灾就是旱灾,不是战祸就是人口丧亡。为求了解彗星预兆的是什么灾祸,古人还把彗星分为五种颜色,分别预示着不同的灾难,具体而言是“苍则王侯破,天子苦兵;赤则贼盗冗,强国恣;黄则女害色,权夺后妃;白则将军逆,二年兵大作;黑则水精贼,江湖决,贼处处起”。尽管这种观念源远流长,信奉者众,作者却有虽千万人吾往矣的勇气,断然宣布:

灾与彗绝不相关。

归纳起来,作者的理由大略可分为如下六类:一是以历史经验为例,说有时彗星出现却并无灾难跟随,反倒有盛世相伴;二是实际上年年都有彗星——有的彗星较小,肉眼不能见,须用望远镜方能看见——但并非年年都有灾难;三是地球上有许多地方都可以见到彗星,如果认为彗星预兆着灾难的话,何以只应验于某些地方而非应验于全球;四是古人中也有晏子、虞世南这样的“明理之人”对彗星预示灾异的看法有所怀疑,晏子对齐景公说见到彗星之后祈禳无益,而虞世南对唐太宗说认为只要政治清明,无所缺失,即使有灾异之象,也无损于时运;五是天文学家发现彗星都围绕太阳运转,各有其运行轨道和周期,并不因为人事的问题而改变其运行规律;六是灾难自有其原因,例如刀兵之乱源于政治不得人心,或是因为叛逆之民受利禄驱使或受官威逼迫,再如水旱之灾源于风雨燥湿之不宜,离地球遥远的彗星漠无所知,又岂能主宰气候变化或人心的叛逆。总之,灾难并非彗星所导致或预兆,二者毫无关系。

1910年哈雷彗星再次回归(4月20日到达近日点,5月19日彗尾扫过地球)特别值得一提。正如前文所述,哈雷彗星作为最早被准确预测回归的一颗彗星,在彗星认知史上具有里程碑式的意义。此次回归也成为传教士开展科普工作的一个绝佳契机。英国来华传教士高葆真(William Cornaby,1860—1921)在1909年就在上海《大同报》 发表文章预报哈雷彗星将会回归,并解释,哈雷彗星每次都按时出现,不过是“自循其秩序而行”,他进而引申道:“天界常象,初无所谓吉凶也。由是可知昔人以日蚀为非祥之兆,实不过月球之暂掩日轮;昔人以彗星为可畏之兆,亦不过热气质之或近或远于日轮,曾何异之有哉?”1910年,哈雷彗星达到近日点一个月前,他便开始在上海《大同报》连载一篇题为《哈雷彗星历届出现之中西事迹考》的文章,结合中外史料,历述哈雷彗星出现之历史记载,介绍其运行规律之发现。并在4月初发表了“哈雷彗星经行道日期图” ,这相当于哈雷彗星将来一段时间的行程表,如果被后续观察证实,其实践说服力又远胜于单纯的说理。鉴于这份刊物有一万份发行到清廷贝勒、军机大臣、总督、巡抚和各省中上级官吏手中,对清廷产生影响几乎是必然的。

▲1222年间,欧洲东部沦陷于蒙古征服的铁蹄之下,哈雷彗星再临欧洲天空,这颗恶星被时人解释为成吉思汗的私人彗星,其西行的轨迹向这位蒙古大酋长暗示了一路向西的征服方向。

这些基督徒的文字中,有的只谈天文科学知识,而有的则特加说明科学知识服从于上帝之主宰。但无论如何,我们都可以相信,作为基督徒的伟烈亚力、丁韪良、潘慎文、高葆真等人并不是无神论者,他们不太可能像我们熟悉的科学主义者那样,以科学来否定上帝。举例来说,高葆真就说:“天象有常,人心日肆,彗星虽不足为异,而顾諟敬畏之微忱,要亦不可自没。日月若何而照临,雨露若何而泽被,试一仰视俯察,何一非彼苍之煦育而大化之涵濡,吾侪区区,同在覆庇,亦何可不一动其昭事上帝之诚,而共遵循于天理也哉?”换言之,尽管天象有其恒定的规律,不足为异,不能从中解读出祸福吉凶,却可以从中解读出上帝的恩德。此处的“天理”指的并非宋明理学意义上的、泛神论意义上的天理,而是基督教教义中的人格神上帝的话语。何以从恒常的天象中可以解读出上帝的恩德和旨意,他在另一篇文章中说得更透彻:“吾人虽不能以格致之学知上帝之实,而既知有一上帝,则愈知格致必愈知上帝之性。盖格致之理,天道之理,若一副对联,皆上帝所书,以格致为左,以天道为右,既知左边,不必知右边即知左右二句,必因知左句,可以知右句之美。既知左右二句,皆上帝智慧仁爱所出,则必因格致之学问,愈归荣耀于天道之上帝。”科学(格致)与宗教信条(天道)都是上帝的言语,二者来源一致,且相互说明。他们用来把上帝信仰和现代天文学知识缝合在一起的,是这样一种逻辑:宇宙宛如一台复杂、精致而秩序井然的机器,必然来自一个具有极高智力者的设计和创造出来,而那个设计者就是上帝。这个推理有如下几项条件:一是复杂而精致的事物必然来自有极高智慧和能力的人的设计和创造;二是认定宇宙或构成宇宙的基本物质自身并无动力和智慧,因而宇宙绝不可能自我生成出来,很可能也不能自我运转;第三,由于基督教有强烈的一神论特征,造物主和主宰者只能是一个。从逻辑上讲这是一个比较严密的推理,一旦接受这三项前提条件,几乎必然推导出宇宙万物为上帝所创造、维系。既然宇宙万物都为上帝所创造,人们可以通过其伟大作品去认识和走近上帝,人们对他的作品了解得越深入、越准确,就越了解上帝。在这样的阐释中,科学研究与对上帝的信仰不仅不是对立的,前者还是支持和证成后者的。这种推理逻辑和论证策略,就是在近代欧洲曾风靡上百年的自然神学。后文还将详述,兹不赘述。

三、彗星新解对晚清朝野的影响

基督徒有关彗星的论述,对晚清朝野产生了巨大影响。从现有文献来看,清廷皇室和廷臣对彗星新解的了解和接受,似远远落后于政治体制之外的口岸知识分子。这里将分成两个方面来分析。首先,以上海《申报》为例,来考察彗星新解对晚清趋新的口岸知识分子的影响,分析彗星新解给他们造成了怎样的困境。选择《申报》,是因为《申报》为通商口岸的商业大报,其编辑、主笔均为华人,在一定程度上反映了口岸知识分子的思想状况。然后将重点分析朝廷的谕旨、朝中大员在彗星出现时的言行以及钦天监的举动,以考察彗星新解对政治精英的影响。

▲奥格斯堡《奇迹书》(Wunderzeichenbuch)记述了1401年一颗飞临德意志上空硕大无比的彗星,“它导致了施瓦本公国的瘟疫”。

翻检晚清文献,我们可以看到,中国知识分子在新式报刊上的论及彗星的文字,几乎全都针对彗星主吉凶这个信念而去,他们借以批判传统彗星解释的知识资源大多来自西方新的天文学知识,在在可见传教士著述的影响。饶是如此,晚清中国知识分子大多并未把基督教的自然神学一并接受过来。实际上正好相反,许多都只选择了传教士带来的现代天文学知识以及对传统彗星解释的抨击,而抛弃了基督教的自然神学。

近代数学家李善兰(1810—1882)当时受聘于墨海书馆任编译,而墨海书馆正是英国传教士麦都思、美魏茶、伟烈亚力、慕维廉、艾约瑟等创建与主持的。1873年李善兰在《中西闻见录》上发表了一篇题为《星命论》的短文。该文并未直接论及彗星,而是批驳根据五行学说推断个人的命运的做法,星命论与星占学以天象推测地区乃至国家的祸福吉凶有所不同,但是星命论和星占学拥有同样的理论基础,批评前者,后者自难幸免。他说:“世之术士,以十干十二支或以五星推人之穷通寿夭,此诚荒渺无稽绝无影响之事。”天干地支是星占学最为重要的概念体系之一,李善兰从干支的历史渊源出发来批驳这种观念。他指出,大挠造甲子,天干地支本来只是用以纪日而已,甚至不用以纪年月,也无所谓五行生克。后来干支才扩展到用以纪年月,并与五行生克联系起来。李善兰还直击星命论背后的另一理论基础五行生克论。他把五行还原为五种元素,指出这五种元素之间的关系,并不一定像五行生克理论那么确定无疑。比如说,泥土生长养育树木,五行生克论却说木克土;火可以焚烧木材,五行生克论却说木生火。这种论证很难说是一个有力的驳论,但这种路径,后人却接了过去,并发展得更为精致。与抨击把干支用于星命论一样,他也梳理了五行理论的历史渊源。他指出,五行最初见于《尚书·洪范》,但是仅仅是用于描述功用、性味而已,并不规定五行之间的相生相克。与此同时,他还沿用了传教士刊物中频频出现的一个理由,即五星与五行相配并无根据,因为“五星皆地球类,与地球同绕日,而各不相关。夫五星与地球,且不相关,况地球之上一人?”换言之,五星与地球都属于绕着太阳运转的行星,五星与地球之间并不构成对应关系,以五星来对应地球上个人的吉凶祸福,就更毫无根据。总之,以五行生克来推断一个人的命运之吉凶、贵贱,简直是欺骗世人以谋利的歪门邪道,这样的术士自然就是骗子。该文虽先于丁韪良《占星辨谬》刊发,但是根据“从五星皆地球类,与地球同绕日”,我们有理由相信,身在墨海书馆从事翻译工作的李善兰受到了西方传教士带来的现代天文知识的影响。

相较于传教士此前的相关论述,李善兰该文提供了中国历史渊源方面的论述。在今天看来,历史渊源论的说服力并不很强,因为古人意不在此,并不意味着后人就不可以如此使用干支,也不见得后人就不可以考究和规定五行之间的关系。但是李善兰所处的时代,以古为尚的思维倾向和对上古圣人的崇敬尚未遭遇严重的冲击,进化论未起,疑古论更未萌孽;李善兰自己在行文中还认可“大挠造甲子”的上古神话,并相信他所嫌恶的术士在三代定会遭遇死刑,可见他对上古三代仍推崇备至。正因如此,追根溯源的论述方式仍然颇具说服力,对于崇尚三代之治的儒家士人来说尤其如此。也许正是基于这些原因,该文被《教会新报》转载,并获得了时人的附议。同年10月,一位署名“桂林”的读者在《中西闻见录》上刊发了一篇《续星命论》,又从星命论的历史源流上作了补充说明,并举了几个自己见到的例子以证明相信“星命”之恶果。1875年天津科学家殷浚昌撰文回应李善兰《星命论》和丁韪良《占星辨谬》,他相信两文“至确不易”。他说:汉儒好谈灾异,以警戒人君,但应该以“假喻”视之;如果认为它是“实理”,从而以为“天象果有关于人事”,无异于痴人说梦。作者把“天垂象,见吉凶”的信仰传统视为“假喻”而非“实理”,表明他虽然看到这一传统的正面价值和意义,却并不能从知识论上认可它。

▲奥格斯堡《奇迹书》(Wunderzeichenbuch)记载的1456年飞临欧洲的彗星。

上文曾提及,1874年6月30日(旧历五月十七)起,上海见到了彗星,传教士借用现代科学的彗星解释,批驳了中国星占学的彗星解释。这些看法很快也反映在华人主导的报刊上。1874年7月6日的《申报》不仅报道了彗星的出现,而且还指出,“按西法论之,彗星自有轨道,列有专书,于灾祥毫无相干,吾人无庸猜忌”。两天之后,《申报》头版发表《彗星说》一文,深入地介绍了彗星的科学知识,认为彗星大约为一轻气球体,有其运行轨道,并说:“我华人见彗星,每以为是兵戈之兆;西人昔亦如之,乃博士既知造物宰主之权,万事伟然先定,确乎不移,遂知以一球内区区人之小事,而天必无为之更度者,且知天空有异星,而地球内之万国概见,万国既不能皆涉于战,而天空之异,岂独为一国之兆耶?” 7月25日,《申报》又发表短文指出,杭州人见到彗星之后的反应仍然深受星占传统的影响,即便是有人告以西人新解,也不能让之改变看法:“前数日有彗星夜见,杭人多怪,本无端兆,犹且播为谣言,况彗主刀兵之说,习闻于耳,有不猜疑而附和哉?今日竟以东洋伐生番之事当之,三五聚谈,殊为可笑。即有人以西人彗星自有躔度、不关灾异之说告之者,而人之狂瞽如故,此真不可解矣。” 所谓“东洋伐生番之事”,指的是1874年4月日本派出“台湾生番探险队”前往台湾,与台湾原住民发生武装冲突。其实,把日本侵台事件与1874年的彗星对应起来,并不仅限于杭州人。7月29日《申报》头版刊发的《好战必亡论》一文在批评日本侵犯台湾时,也说“宜其众怒结成于下,彗星示戒于上也”。该文作者明知“彗星之出也,西国谓其出有常度”,但是他还是更倾向于视之为兵戈之兆的传统看法,为此,他列举了一系列历史事件作为证明。

这样的主张并非孤例。1872年,《申报》报道当年八月二十九日夜地震时,又提到当时出现的彗星,言外之意是,天文与地理都出现异象,无疑正是天之警戒,统治者须修省进德。但与此同时,作者对传教士所讲的彗星无关灾祥的道理也有所了解。最终,他做出的取舍是信从中国自古如此的灾异论:“此事据西人所言,则谓彗星亦有轨道,无关灾祥。然天垂象以示警,人则恐惧修省以挽回之,我中国振古如兹,毋以天变为不足畏也。” 1878年12月彗星出现 后,《申报》发表的一篇题为《天变客问》的文章,借主客问答的方式来展示彗星新旧解释之间的张力,并明确主张,为了星占的道德功能,也应保留星占传统。文中的“客”借西学而驳斥彗星的星占学解释,“以此星为瑞者,固属谬妄,以此星为灾者,亦近矫诬,唯古来向有此说,而以西法测之,天既为空气,云物、星象皆属空气中之虚形。若必以是为吉凶之先见,而鰓鰓焉执以求之,彼空气中又岂有人焉,为之主持而先示以征兆哉?”“主”则说:“余所言者,尽人事以应天变也;子所言者,置天变而并废人事也。”“主”认为,古人讲灾异论的目的不过是要借以警示人们,使之警醒,“既修其德,则人事已尽,天变亦可潜移默化,原属圣人借此以警人使知有所戒惧,以消患于未萌”。而如果按照“客”的“西法”来讲,结果就是“天变不足畏,无异于王介甫之说,而人主将怡然安之,罔知警觉,人事既怠,祸即随之,即无天变相告,而乱且伊于胡底矣”。“主”还结合当时的形势谈道:“前数年有金星过日之异,论者以为无与于灾祥,近年亦幸无意外之事,然水旱频仍,民生涂炭。向使因天象示变,而内外臣工先事预防,早为戒慎,未始不可消弭其祸。试观川、陕、直、豫,纷纷荒歉,重赖西人之捐赈,而印度亦闻被灾,初无俟乎他国之协助。此可见其备之有素,故灾亦不足以害之,不若中国之因循怠废,至灾象已成,犹且不以时报。至嗷嗷者转于沟壑,而莫之救也”,总之,“间如子言,星陨石言皆无关于人事,云蒸虹见悉为时之偶然,人复何所畏忌?且不几与圣人天人感应之理显然刺谬也乎?恐西人亦未必以子言为然矣!”以“主”之口吻发言的作者很清楚,新旧解释的差异,而且在知识论的真伪上,他可能更为认可西人之说,然而在他看来,西人之说会造成人无畏惧,不知警惕。即便它并不符合客观事实,仅仅为了道德功能,也应该保留星占之学。

▲一颗陨星于1492年11月袭击了奥地利小城恩施海姆(Ensisheim),双料法学博士塞巴斯蒂安·勃兰特在其所著的《愚人船》(Daß Narrenschyff ad Narragoniam)中用这幅木刻画再现了这场天文事件。

1879年初,《申报》又转载了香港《循环日报》(王韬任主笔)所载的一篇文章《论灾异》,文章重提历代典籍记载了诸多灾异之事,作者相信“灾异之兴,天事居其半,人事亦居其半”,他虽然反对有些人过分神化灾异论,但是也不同意“灾异之告乃必无之事,即有,亦出于偶然,固无关乎祸福,亦无与于休咎”的说法。1882年9月12日,《申报》发表《恤刑所以弭灾说》,批评州县官员“凡遇讼事,动辄以敲扑从事,逼令成招”,“安得而不召天灾也”。作者指出,儒家虽然不沾沾于休祥之说,“然以理衡之,并鉴于古今载籍之所留遗,则亦有昭然不爽者”。作者列举了历史上的一些典型记载,然后笔锋转到现实中含彗星在内的诸多灾异:“近年以来,齐秦燕豫旱灾甫止,而江浙皖江频年水患,今年安徽蛟患迭起,皖北各属人民舍宇田畴之漂荡者不知凡几,江西玉山等处大水亦见诸李捷峰中丞奏报,苏沪两处同时地震,虽不甚厉而人心亦颇惶惶,四川甘肃地震有声,闽浙沿海地方风潮大作,彗星屡见,日月屡食。其间或由推步之常情,或谓球形之本体,然遂谓天变不足畏,究非中国古圣相传之治法。遇灾而惧,侧身修行,宣王以是中兴,古人岂诬我哉?”作者明知“推步之常情”,知道新的天文知识并不支持灾异论,但是仍然列举种种灾异,最终是要借此建议当朝改善政治,“察吏安民,除残酷之风,而大溥仁慈之化,以此感召天和”,“天心或可稍转,民气或可渐苏矣”。

这些文章的作者对彗星的新旧解释都有所了解,懂得其中的分歧和冲突,在知识论上很可能更认可西人提供的彗星新解,但是为了彗星旧有解释对统治者的道德警示功能,他们力图保留彗星旧解。一种主张则是彻底放弃彗星旧说,放弃星占之学,但继承灾异论的原本用心——统治者应该时时警惕和反省。

1875年,《申报》一篇批评传统星占学“分野”观念的文章指出:“夫人主之于天也,盖无事不当警,无处不当警者也,必曰某事征某应,此刘向《五行传》之谬也,亦自汉以来诸儒之失也。” 还有人对“彗星主刀兵”之类的灾异论痛加挞伐,认为“亦有偶应者,然亦不过幸中,而非有定凭也”,但“古人借鉴垂戒之意”却要记在心上,总之,“存其说而不必拘其理”。1881年6月出现彗星后,《申报》在头版位置刊登《彗星说》一文,明确支持“西人”的彗星新解,不支持传统的灾异论解释,却主张借彗星之现而警惕反省:“由西人之说观之,则彗星之见亦属常事,与中国所言灾异之说判若两歧。然必执华人之论以求之,恐未免近于穿凿附会,必执西人之言以正之,又或乖于恐惧修省之义,几谓天变不足畏,如王安石之师心自用,亦非所以立言之道。唯子产有言,‘天道远,人道近’,以人事补天道之缺,以天象警人事之懈。彗星既非常见之星,则当其出也,虽明知为行度之常,无足深怪,而亦借此以自警,恐其为凶荒则预备救荒之策,恐其为兵象则预备战守之需,有备无患,或者天灾可以消弭,而人事无所遗憾,正不必鳃鳃于考证也。”又如,有人指出“泰西不言天变而明刑修政,自无有懈怠之风,中国则盛言天变而君咨臣吁,转不闻忧勤之实”,换言之,以灾异论来警示统治者自我反省,并无实际效果,完全可以放弃。但是,对于“古人之借天象以警示人事者,至于今日而其用意胥亡矣”,作者还是深感遗憾。换言之,他尽管主张人们放弃灾异论的因果逻辑,但仍希望统治者时时警惕。再如,1882年10月14日,《申报》刊《论彗绪言》指出,因彗星之现而“以此为祸机之见,则亦未足信,独于人心征之,则殊觉有不容不惕厉警省者”,“禳解法故不足信,而所谓恐惧修省则亦不可遽穆伟迂谈”,“所谓恐惧修省,当亦实事而不以虚文也,子产不禳火而大修火政,其后郑亦不火,此即修省之道也”。总之,虽然不再信奉灾异论,但要借鉴灾异论的精神,作为统治者要多多警省,多以实际行动提前预防灾难的降临。1888年4月23日,《申报》所刊《彗星考》一文,也借西人之学而彻底否定彗星的星占解释,并且说“即中国亦未尝不知之,而仍必为之救护者,意者古礼相沿,不容遽废”。此话是否可以适用于古人,大可怀疑,毕竟古人并不知道“彗星自有轨道”,但这话却颇适用于作者自己,以及与他持相似观点的同时代人。

华人主导的新式报刊上论及彗星的文字,大都针对彗星预兆兵灾这个信念而去,他们借以批判传统彗星解释的知识资源大多是来自西方的现代天文学知识,在在可见传教士著述的影响。一方面他们意识到星占学的彗星解释不再成立,另一方面对灾异论道德功能的丧失也颇感进退失据,其中折射出来的是彗星新解给天道信仰带来的理论困境。既要从知识论上接受彗星新解,又想保留彗星旧解的道德劝诫功能的方案,终究因其逻辑上的自相矛盾而被抛弃:既不承认统治者的过错与彗星的出现之间存在因果关系,又怎可要求统治者因为彗星的出现而恐惧修省呢?天变既不可畏,又怎可要求统治者每逢天变便作道德反省呢?至于“虽无彗星亦应时时惕厉”的说法固然可以成立,但这实际上已经把外在的道德压力转化为主观道德反思,已经丧失了外在约束力。

清廷的政治精英彗星理解之变化,虽晚于新式知识分子,但也呈现出明显的变化趋势。1881年五月二十九日彗星出现后,时任兵部侍郎的王文韶当天在日记中记载道:“西北彗星见,后半夜在东北”。王文韶未置可否,但观其前后日记,似未表现出忧惧之心。彗星出现几天后,时任陕甘总督的左宗棠在写给友人的书信中也谈道:“近数夜忽见彗出西北,芒指东南,未知何祥?台湾孤悬海外,温、台、甬上亦宜预为绸缪。” 言语之中颇为忧心,显见彗星兆兵灾的观念对他颇有影响。时任工部尚书、光绪帝师傅的翁同龢对彗星的出现更是如临大敌,在长达一个月的时间里,几乎每天都观察、记录彗星的变动轨迹,关注钦天监、同文馆的监测记录。六月初一日,翁同龢在日记中记载道:“醇邸书来,云彗星见于西,其光可骇,盖家人辈亦于是夕亥初见之矣”。醇邸即醇亲王奕譞,光绪帝之父。初二日又记载他所见到的彗星,“亥初彗星见于西北,其光白,长丈余,乍明乍晦,因有云气也。北斗直北,约在井宿分”,并且自怨“窥天不识耳”,“闷甚愁甚”。初三日又记载:“是日钦天监封奏。余昨即反复陈星变可畏,上意悚然,今日申昨论……醇邸书来问占验事,以《开元占经》付之……夜有云气不见星。”

▲阿尔布莱希特· 丢勒1514名画《忧郁 I》(Melencolia I)后方远景清晰地刻画了一颗闪耀着强光的彗星掠过天空。

前文曾述及,《开元占经》是唐代编纂的天文星占大全,主要搜集唐以前典籍中的占卜记载,其中彗星占占了不小篇幅,在这样的知识传统中,“星变”诚为可畏。翁同龢把星占经典《开元占经》交给醇亲王奕譞,在为光绪帝讲课的时候也反复申述“星变可畏”,时年十岁的光绪帝悚然心惊,奕譞继续关心彗星的意义,也是顺理成章。初四日,翁同龢记载慈禧太后“因星变兢惕,串凉热,痰中血沫,筋骨软,健忘更甚”。初六日,奕譞再度写信给翁同龢询问彗星出现之意义,翁同龢也看到了“洋教习所测”的彗星轨迹图。但同文馆的“洋教习”似乎不敢告诉清廷君臣“彗星无关灾祥”的道理,所以翁同龢初七日拜访友人时看到同文馆所测的彗星轨迹,听到“精于星象”的天津翰林刘云舫解释彗星“已入紫微,光指北极”,越发忧心忡忡,“中怀如捣”。彗星近北极,在《左传》的记载中,意味着非常严重的灾难,很可能是人主驾崩之类的灾难。当时慈安太后去世不久,翁同龢日日主持祭祀活动;慈禧太后又卧病在床,翁同龢隔三差五要去审查药方。这些恐不能不引起翁同龢的联想。初八日,翁同龢又记载了他观察到的彗星的情况。初九日,有人谈起当日路人聚观彗星,谣诼四起,翁同龢“闻之心悸”。当日,朝廷因彗星而下旨:“数日以来,彗星见于北方,仰维上天示警,祇惧实深。方今时事多艰,民生未遂,我君臣唯有交相儆惕,修德省愆,以冀感召祥和,㐅安黎庶。尔在廷诸臣,其各勉勤职守,力除因循积习,竭诚匡弼,共济时艰。各省封疆大吏,务当实事求是,认真整顿,访察闾阎疾苦,尽心抚绥,庶几日臻上理,用副朝廷恐惧修省,应天以实不以文至意。”十一日,翁同龢又在日记中感慨说:“自长星见后尚未见过枢廷,时事真可忧矣。” 十三日又记载,“钦天监连衔封奏……闻司天言星出六甲,紫微垣内,主水主刀兵,前奏谓主女主出政令”。十四日,有懂星象的人来访,说起“同治年间两次彗入紫垣,不过大臣伏法”。意思是,即便是彗星进入紫垣范围之内,也未必一定导致帝王驾崩、战乱这样的灾祸,似对翁同龢有所宽慰。十五日,朝廷下旨“并以时事多艰,饬中外大臣破除成见,宏济艰难,星象示儆,君臣交戒,恐惧修省,以格天心,凡有言责者尤当直言无隐等”。十七日详细记载同文馆所测彗星轨迹,且“见醇邸钦天监星图,尾指勾陈、四辅之间,引《观象玩占》云:‘彗出勾陈,有德者昌,无德者亡’,出六甲(《宋史·天文志》女主出政令,指四辅《观象玩占》),天子废图史。” 二十一日记载,“彗星芒小,仍见”。二十三日,翁同龢在日记中记录了同文馆所测的彗星所在方位,并画了一幅示意图。二十八日,翁同龢记载“彗星芒约三四寸,仍见于四辅之中偏上”。七月初四,记载“彗仍见于四辅,闻太白经天,未知昨日司天所奏即此否。” 七月初六日记,“初四日子正一刻十分,测彗星距北极十度二十七分三十八秒,距大理八度五十六分,近因彗星距北极日远一日,故昨夜以远镜窥,其光尾甚为暗淡,其长约二度有奇,又测得现在彗星距地一万三千二百万里,距日二万二千二百万里,距日愈远则光尾欲暗,故后二三日彗星当不见也。” 此处有一个值得留意的细节:多次观看同文馆彗星报告的翁同龢,对望远镜有了认识,在描述星体之间的距离时使用了精确的天文数字,而且“预计”彗星两三日后将不见。这似乎可以解读为,彗星在他心目中渐渐正常化,其“妖星”色彩有所淡化。一个可以作为佐证的信息是,第二年下半年又有彗星出现的时候,翁同龢只做了非常简单的客观记录,没有再表现出忧心如焚。

1881年七月初十日,时任内阁学士的张之洞上书清廷,沿袭“古来遇变修省之义,不外乎修德修政”的传统,建议朝廷用人选贤去劣、广开言路、重视武备、整饬禁卫。在奏折最后,张之洞说道:“虽无妖祥,亦当有整纲饬纪之道。既睹变异,尤不可无防微虑患之心。人事既修,天心自格。若夫台官占星,出何宫,扫何宿,主何占,此乃拘墟胶柱之谈,儒者不道。” 张之洞虽然并不赞同星占学把天象与人事做技术性的关联和对应,但是他还是相信“人事”与“天心”之间具有对应关系,相信政治上做了正确的努力,就可以消弭灾难。在这个奏折中,张之洞又附带向慈禧太后呈递了一个短片,其中说道,“星辰变异,正由上天仁爱人君,因事垂象,俾得早为之备”,听说“皇太后因星变之故,过于忧焦,寝食不怡,仰见敬畏之诚,修省之切”,但如此则反不利于身体康复,他开解道,彗星并非不可解之灾,何况“此次彗星,较之以前数次所见,迥不如彼之甚”,又引晏子的话来说,若能因彗星而“增修政事,益臻治安,则转可为福”。张之洞虽不赞同星占技术,但他论述使用的知识资源,主要是来自于《左传》等儒学传统,相信天人感应说,与星占学没有根本区别。

▲奥格斯堡《奇迹书》(Wunderzeichenbuch)记载的1527年彗星形状,“彗首如弯曲臂膀,做持剑欲劈状,剑尖处另有三颗小星垂直相随,拖弋的光束比彗星尾巴还要长。”

时任李鸿章幕僚的薛福成则有明显不同的知识获取途径。1881年六月十一日,他在日记中记载了彗星的出现和运行轨迹,接着谈了他的看法:“若以甘石家言之,或宫门内有变,或近臣有灾,或后宫有忧,三者或有其一,应在一半年内。然昔宋景公一言而彗星退舍,今闻西圣有至德之言,禳灾弭变,自在意中。”西圣,指西太后,即慈禧太后。接着他又抄录了六月初九日颁布的上谕。薛福成认为慈禧太后有至德之言,可以使彗星退舍,不过是一种阿谀之辞,但其中仍然表现出对彗星的星占学解释对他还有相当的影响。不过,常读《申报》的薛福成,有接受彗星新解的渠道。六月十八日、六月二十三日、七月初三日三次记载他读到的《申报》报道,纯然是对彗星运行轨迹的观测结果,其中使用的天文数字比较精确,并提到望远镜,并无只言片语涉及吉凶祸福。薛福成既能从《申报》读到彗星观测结果,势必也会读到“彗星无关灾祥”之类的论述,尽管薛福成未做摘录,我们不能判断这对薛福成有多大影响,但也可以看到彗星新解如何渗透和影响到清廷官员。

彗星新解既通过同文馆的监测记录影响到诸如翁同龢这样的人,也通过《申报》这样的途径影响到薛福成这样的人,还可能通过半官方性质的《京报》等刊物影响到清廷的政治精英。1907年,《京报》发表一篇短论,使用近代天文学知识解释彗星,并明确断言“彗星之现无关于灾异者焉”。作者知道“在信占验者,必将引古来历史之事实,而谓为国家灾异之征”,但他笔锋一转:“然某尝闻泰西天文家之说矣……夫彗星也,能测定其所行之轨道,预定其所现之时期,其与金木水火土五行星之晨夕隐伏,初无以异,唯其时有久暂之不同耳。乃一孔之士,遂欲据操以为灾异。”

即便是到晚清时期,星占仍是钦天监的基本功能之一,朝廷也会听取这些报告,并采取相应的政治举措。不过,关于钦天监的档案、奏折等已散佚,以至于清末钦天监的办公地点,尚需从方志等零碎文献中获取。本文也只能通过报刊文献等材料管窥其星占功能的变迁。1905年,管理钦天监的亲王还提请要添设“堪舆学堂”,招收聪慧学生数十人,专门学习“天文占验等事”,并聘请英国著名天文学家充当教习。堪舆是仰观天象、俯察地形以预知吉凶祸福的技术,又把天文、占验并列,表明这一改革动议仍然意在加强星占学传统。我们若假定此处所指的英国天文学家并非星占师而是现代天文学家,则在该亲王看来,西方的天文科学仍然可以服务于中国的星占学传统。仅仅两年之后,钦天监的改革指向了另一个方向。据1907年3月报刊报道,钦天监各部门达成了四条改革决议:“(一)增设天算学堂,多招学生肄业;(二)改订历书格式,各种神名删去;(三)派员出洋调查阳历区别,以备研究之助;(四)将日月食精理,绘图张贴,以免愚民误会。” 堪舆学堂与天算学堂,虽都要招收聪慧学生,要学习和研究的内容虽都名之为天文学,内容却迥然有别,一为观察天象以预知人世祸福吉凶的星占学,一为现代意义上的天文科学,二者对于天象的理解已经有绝大区别。

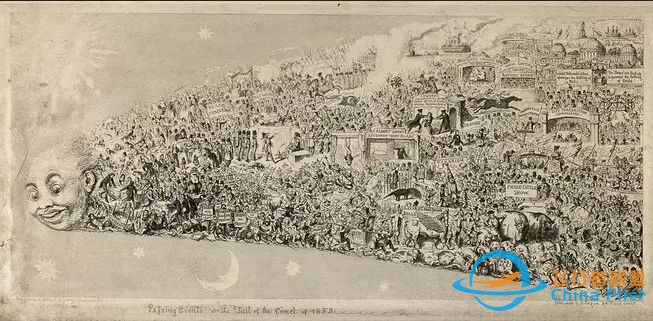

▲这副1853年的漫画赋予彗星以人形,它的大尾巴由各种人间事物组成。

历来相信由黄帝始创的黄历,制定之权也专属于官方的钦天监,为人们日常生活指出每一天的祸福吉凶,是否适宜嫁娶、出行、下葬、奠基、耕种等等。有学者指出,黄历是古代中国流传最广,发行量最大,对全国上下影响最大的书籍。而今,钦天监派官员出国考察西历(阳历),对历书的改革也要删去各种神名,很可能就失去预知祸福吉凶、指导日常宜忌的功能。将日食、月食的道理,绘图张贴,以免民众误会,我们可推测此旨在向民众普及日食和月食成因的科学解释,而非天狗食日月之类的神话传说。日食月食无关人事祸福,彗星又焉能例外?透过这个改革决议隐约可见,这个专门掌管星占学的最高机构,已有放弃仰观天象占卜人事祸福吉凶的职能的迹象。

这一改革动议,似并非立竿见影。1907年七月初四日,彗星再次出现,据称钦天监仍然继续发挥其星占功能,“占得主国乱失政”,并打算于初八日上奏。据内廷消息,清室因彗星之现而忧心忡忡,“两宫寅畏时深,每于宫中仰星浩叹” ,据称慈禧太后本打算下罪己诏,但因庆亲王奕劻的劝阻而终止。当时有人认为,“庆王亦非明其理由而阻止也,不过以为恐人惊疑而已”,换言之,奕劻并非因为懂得彗星新解而阻止,只是出于政治策略上的考量,他的思想观念并未超脱于星占传统。慈禧虽然最终放弃了下罪己诏的计划,却仍然打算告祭太庙,退居自省。七月初十日,她还传谕军机大臣说:“上天告警,罪在朕躬,本拟告庙自省,然尔大臣等位列枢垣,未尝不无过失,此后务须洗心涤虑,痛悔前非,认眞维持政体,共济时艰,庶可转迓天和,永固邦本,朕心实所切祷。”当时趋新的报纸在报道此事时,多持批评意见。《申报》批评道:“呜呼!当此危急存亡之秋,实事之不务,而反戚戚于无凭之虚象。此中国所以不振欤!”《广益丛报》的评论是:“政治不亟亟改革,日祷天象,无益也。天听自我民听,天视自我民视,欲求之天,当必求之民。”

1910年2月5日(宣统元年十二月二十六日),《申报》刊一则短讯:“日前钦天监呈递封奏一件,探其内容,系奏陈西方彗星出现、纬线度数,并称环球各国天文家皆以此象为天理自然之数,其灾异之说毫无根据云。” 钦天监作为“仰观天象,以测吉凶”的专门机构,而今转而支持西方天文学家的彗星新解,而否定彗星旧解,是一个具有象征意味的事件。至此,灾异论的彗星旧说已经基本破产,星占学传统走到了穷途末路,彗星新解取得了制度化的胜利。(Finis)

▲当彗星从华夏天空掠过

多山的伊庇鲁斯深处,幽暗的阿刻隆河畔,

诸世代的观察者 |

|